近日,清华大学燃烧能源中心和车辆学院张亮副教授团队在低铱电解水催化剂智能设计领域取得新进展。此前,该团队已成功构建结合密度泛函理论计算与贝叶斯优化策略的多组分催化剂智能设计方法,并将其有效应用于燃料电池催化剂设计(Nature Communications 2024, 415; ACS Catalysis 2025, 4374-4383.)。在此基础上,团队进一步将设计策略拓展至电解水催化剂领域,成功研发出高性能、低铱含量的新型催化剂,并通过实验验证其卓越性能,为低贵金属含量质子交换膜电解水催化剂的设计开辟了全新路径。相关成果以“Bayesian-Learning-Assisted Catalyst Discovery for Efficient Iridium Utilization in Electrochemical Water Splitting”为题,在线发表于《Science Advances》(科学进展)杂志。

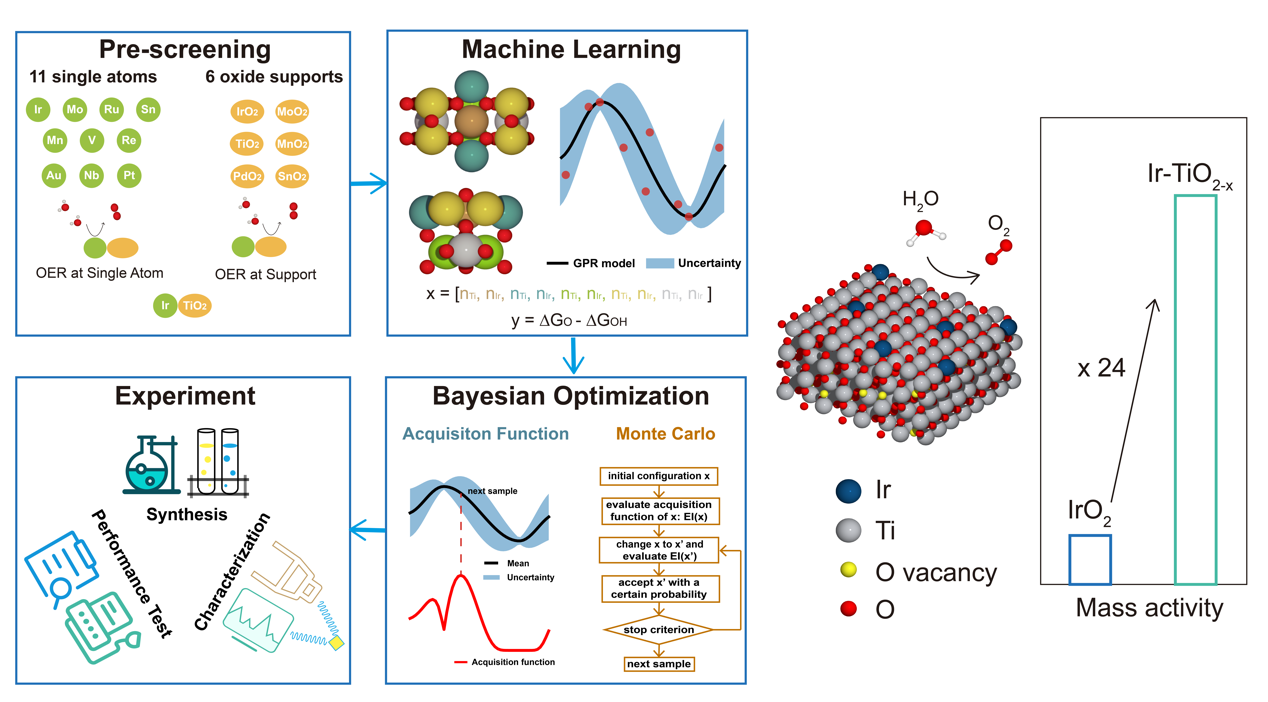

图:基于理论计算和贝叶斯学习的电解水催化剂设计流程示意图

绿色氢能作为未来可持续能源的核心载体,其大规模制备亟需高效且经济的电催化剂。在水分解过程中,氧气析出反应(OER)是制约整体速率的关键瓶颈,目前主流催化剂以IrO₂贵金属氧化物为主。然而,铱资源稀缺且价格高企,极大地限制了其大规模应用。因此,在大幅降低贵金属用量的前提下维持或提升催化性能,已成为氢能制备领域的核心挑战。

本研究创新性地结合密度泛函理论的高通量计算与贝叶斯优化策略,筛选出Ir掺杂TiO₂作为潜在OER催化剂组分。通过机器学习模型,团队精准预测Ir-TiO₂体系的催化活性,并调控Ir的表面比例、化学有序度及氧空位浓度,实现数据驱动的电催化剂智能设计。基于密度泛函理论计算的组分筛选结果显示,Ir掺杂TiO₂体系中Ir能显著提升Ti位点的催化活性,同时保持自身高活性。 贝叶斯优化结果表明,当Ir表面比例适中并引入氧空位时,体系的相对质量活性可远超商用IrO₂,展现出显著优势。基于理论预测,实验成功合成Ir原子分散负载的TiO₂-x型催化剂,该催化剂过电位较商用IrO₂大幅降低,质量活性明显提升,有力验证了理论计算和贝叶斯学习预测的准确性与实用价值。本研究通过贝叶斯学习与第一性原理的深度融合,实现了低铱含量高效电催化剂的智能设计,为贵金属催化剂的降本增效提供了创新思路。

清华大学燃烧能源中心和车辆学院张亮副教授为唯一通讯作者。清华大学燃烧能源中心和车辆学院博士生牛祥福和清华大学化学工程系与四川大学联合培养博士生陈彦君(现入职中国石油西南油气田公司)为本论文共同第一作者。清华大学化学工程系牛志强副教授指导了本论文的实验验证工作。该工作获得清华-丰田氢能与燃料电池技术联合研究中心的资助。

论文链接: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adw0894

供稿:张亮课题组

审核:刘有晟、游小清