近日,中国科学院物理研究所苏东研究员、清华大学燃烧能源中心/车辆学院张亮副教授与德国莱布尼茨晶体生长研究所周丹研究员合作在多相催化剂氧化还原反应过程金属-载体相互作用研究领域取得新进展。相关成果以“Looping metal-support interaction in heterogeneous catalysts during redox reactions”为题,在线发表于《Nature Communications》(自然 通讯)杂志。

多相催化剂在化学合成、能源转化及环境修复等多种化学过程中发挥着关键作用。在金属-氧化物载体体系中,氧化物承担多重关键功能:在极端条件下稳定金属颗粒,并通过金属-载体相互作用(MSIs)调控催化行为。这些相互作用主要由界面处的金属-金属或金属-氧相互作用主导,可导致诸如电子金属-载体相互作用(EMSI)、强金属-载体相互作用(SMSI)及反应型金属-载体相互作用(RMSI)等复杂现象。此类MSIs深刻影响催化性能,直接决定包括烃类脱氢、费-托合成、催化氧化、气/液相重整及选择性加氢等多种反应中的反应活性、选择性和稳定性等关键参数。因此,理解界面结构并实现对MSIs的精确调控已成为优化催化性能的重要视角。

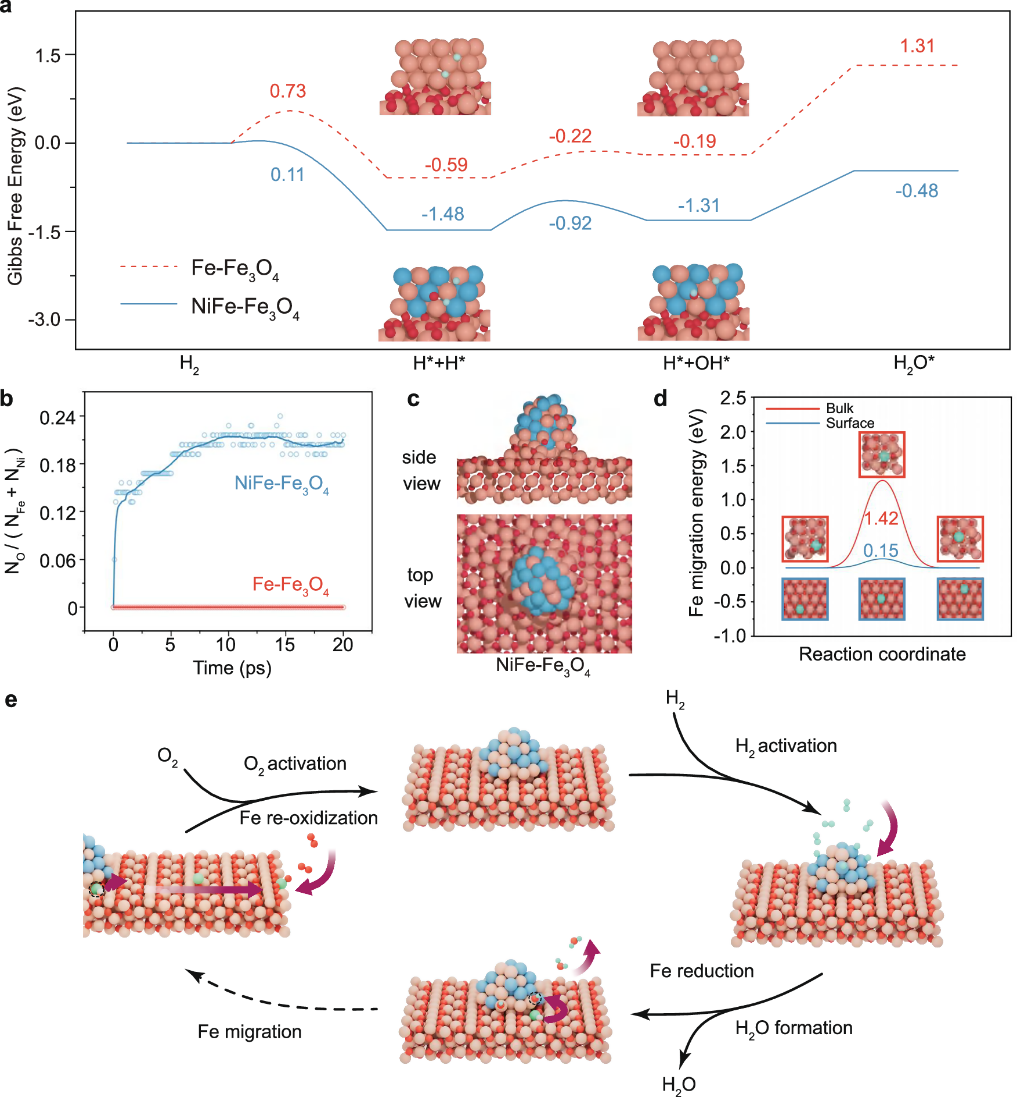

该研究利用环境透射电子显微镜(ETEM)技术研究了NiFe-Fe₃O₄催化剂在氢氧化反应(H₂ + O₂ → H₂O)过程中的反应动力学,并揭示了一种新型的循环金属-载体相互作用(LMSI)。通过结合DFT+U计算与神经网络分子动力学(NN-MD)模拟,系统揭示了NiFe–Fe₃O₄体系中LMSI的空间解耦氢氧化反应机制。模拟结果显示,NiFe–Fe₃O₄体系具有极低的氢分子解离能垒(0.11 eV),显著优于Fe₃O₄与Fe–Fe₃O₄体系。活化的氢原子沿界面溢流,促进Fe₃O₄的还原,并引发氧反向溢流效应,使氧优先迁移至NiFe表面并与解离氢反应生成水。与此同时,还原态Fe原子沿Fe₃O₄ {111} 表面快速迁移,并在远离NiFe区域重新被氧化,实现了空间上分离的还原–氧化循环。NiFe优异的H₂解离能力与Fe的快速表面扩散共同构建了宽广的富氢区和延展的Fe迁移通道,从而实现高效的空间解耦氧化还原动力学。该工作阐明了LMSI在调控氢氧化反应路径中的关键作用,为多相催化体系中金属–氧化物界面设计提供了新的理论依据与调控思路。

图:NiFe–Fe₃O₄催化剂上LMSI机理原子级反应路径的理论分析

中科院物理所博士生潘月,清华大学燃烧能源中心和车辆学院2022级博士生甄世钰等为本论文共同第一作者。中国科学院物理研究所苏东研究员、清华大学燃烧能源中心/车辆学院张亮副教授与德国莱布尼茨晶体生长研究所周丹研究员为共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金等项目的资助。